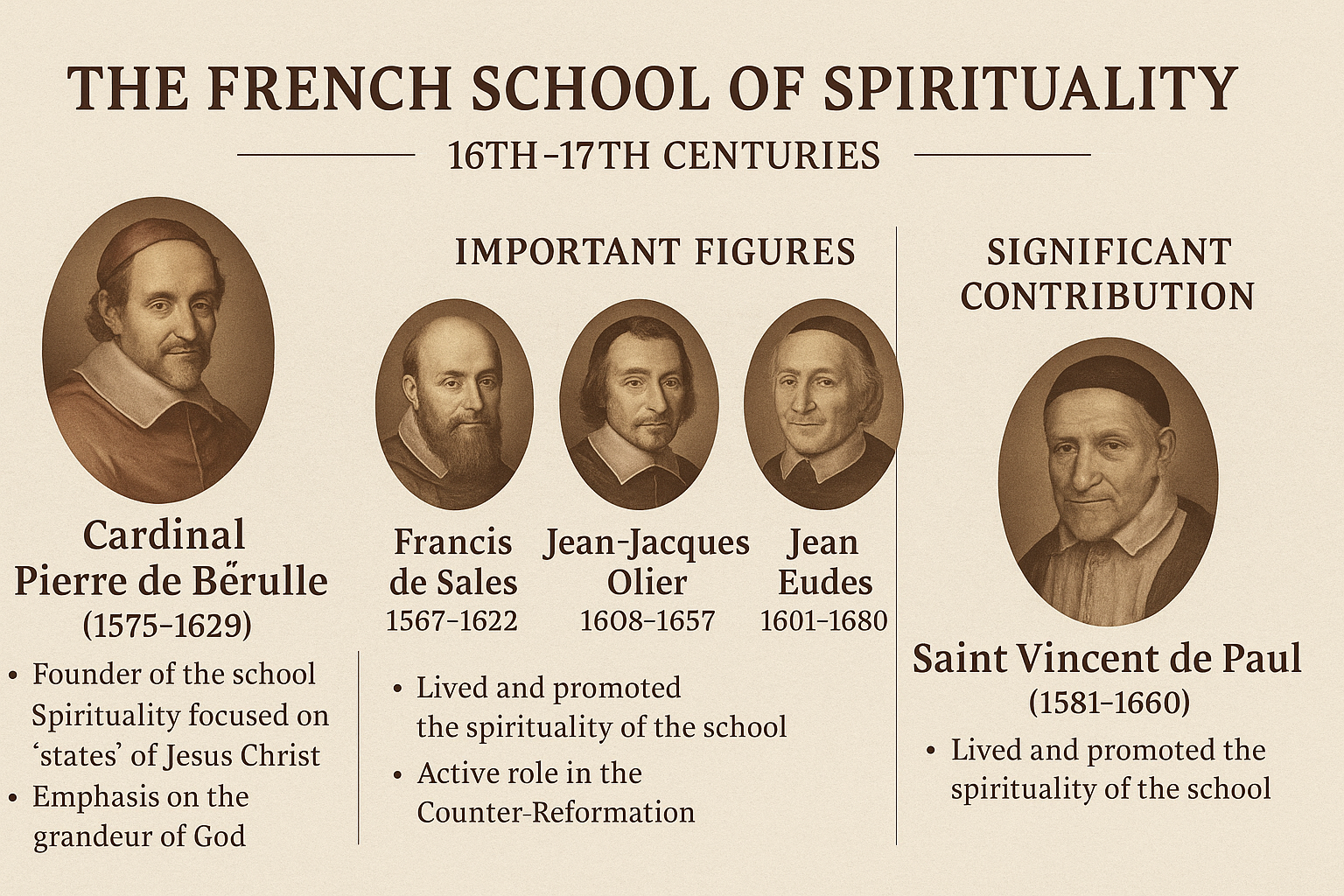

En el contexto de la Contrarreforma Católica surgió en Francia una poderosa corriente de renovación espiritual conocida como la Escuela Francesa de Espiritualidad. Fundada a inicios del siglo XVII por el cardenal Pierre de Bérulle, esta escuela imprimió un sello particular en la vida devocional de la Iglesia católica, no solo en Francia sino a nivel mundial. Sus enseñanzas, profundamente cristocéntricas, invitan al creyente a una experiencia personal con Jesucristo y a la búsqueda de la santidad, integrando mística y misión. En este artículo exploraremos, con enfoque teológico y pastoral, la espiritualidad propuesta por Bérulle, el desarrollo histórico de la Escuela Francesa y sus principales representantes (Condren, Olier, Eudes, entre otros), la figura singular de San Vicente de Paúl con su aporte original, una breve comparación con la mística española (Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz) y la reforma carmelita, y finalmente la relevancia actual de esta tradición espiritual para el clero y agentes de pastoral.

La espiritualidad de Pierre de Bérulle: análisis teológico y doctrinal

Pierre de Bérulle (1575-1629) fue un sacerdote, teólogo y más tarde cardenal francés, considerado el fundador de la Escuela Francesa de Espiritualidad. Su propuesta espiritual se caracteriza por un marcado teocentrismo y cristocentrismo. Bérulle sitúa a Dios y a Jesucristo en el centro absoluto de la vida espiritual, y enfatiza la infinita grandeza de Dios frente a la nada de la criatura humana. De esta convicción brotan varios elementos doctrinales clave en su espiritualidad:

- Adoración y “anonadamiento”: El creyente debe adoptar una actitud de adoración humilde ante Dios, “anonadándose” o desapareciendo ante la majestad divina. Bérulle enseña que el alma ha de olvidarse de sí y buscar solo la gloria de Dios: «En primer lugar hay que mirar a Dios y no a sí mismo… sino por la mirada pura de Dios» escribió. Esta actitud de abandono de sí se inspira en la kénosis de Cristo (su abajamiento en la Encarnación).

- Cristocentrismo encarnatorio: Para Bérulle, Jesucristo –Verbo de Dios encarnado– es el centro de toda la vida espiritual. Propone una profunda comunión con los “estados” y “misterios” de Jesús: es decir, contemplar y unirse a Cristo en los diversos momentos de su vida (Encarnación, Niñez, Vida oculta, Pasión, Eucaristía, etc.), así como asumir sus sentimientos filiales hacia el Padre y sus actitudes apostólicas. En palabras de un estudioso, “la contribución de Bérulle fue el enfoque absoluto en Jesús, la Palabra de Dios encarnada, tanto en su sublime divinidad como en su completa degradación como Dios hecho hombre”.

- Voto de servidumbre a Jesús: Un rasgo específico de la pedagogía bérulliana es invitar a consagrarse a Cristo como “esclavo de amor”. El mismo Bérulle y sus discípulos hacían voto de servidumbre a Jesucristo, reconociéndolo como Señor absoluto. En sus Discursos de los estados y grandezas de Jesús (1623), Bérulle exhorta a que toda la vida del cristiano sea “una devota acción de gracias y perpetuo tributo de homenaje y esclavitud [a Jesucristo]”. Esta consagración total expresa la entrega amorosa del alma, que ya no se pertenece, sino que vive “para alabanza, amor y servicio de Jesús”.

- María y el Espíritu Santo: Aunque Bérulle es principalmente cristocéntrico, da un lugar importante a la Virgen María y al Espíritu Santo en su doctrina. Ve a María inseparable de los misterios de la Encarnación y la infancia de Jesús –de ahí su tierna devoción mariana, siempre centrada en Cristo–. Asimismo, resalta la acción del Espíritu Santo (el Espíritu de Jesús): el cristiano debe abandonarse a la acción del Espíritu para conformarse con Cristo. Este énfasis pneumatológico y mariano complementa la espiritualidad bérulliana, subrayando que es el Espíritu quien forma a Jesús en nosotros, con la colaboración maternal de María.

- Visión de la Iglesia y del sacerdocio: Bérulle concibe a la Iglesia como Cuerpo místico de Cristo, continuadora de la vida, la oración y la misión de Jesús en la historia. Dentro de ella, otorga especial dignidad a los sacerdotes, llamados a ser imágenes vivas de Cristo Pastor. Insiste en la necesidad de su santidad y sólida formación –un punto crucial dado el deficiente estado del clero francés de la época–. Esta preocupación por renovar el sacerdocio llevó a Bérulle a fundar en 1611 el Oratorio de Jesús en Francia (inspirado en el modelo de San Felipe Neri) para la formación espiritual de sacerdotes diocesanos. Tal como resumirá la tradición de la Escuela Francesa, el sacerdote debe centrar su “núcleo fundamental” en la eminente dignidad de su vocación, viviendo “en Cristo” y para el servicio de la Iglesia.

Bérulle plasmó estas ideas en numerosos escritos místicos y teológicos, por ejemplo Elevaciones espirituales y Discursos de estado y grandezas de Jesús. Su estilo combina profundidad teológica y lirismo barroco, invitando a una contemplación amorosa del Verbo encarnado. Aunque fue también diplomático y estadista, su legado perdurable es haber iniciado una escuela espiritual centrada en adorar a Cristo y promover una renovación interior de la Iglesia. No en vano, un historiador afirmó: “Sin Bérulle, faltaría algo esencial a la vida espiritual de Francia y al pensamiento cristiano”

«[Debemos], anonadados ante [tan] misterio excelso, […] alabar, amar y admirar a Jesucristo nuestro Señor con toda nuestra alma, suplicándole que toda nuestra vida no sea sino una devota acción de gracias y perpetuo tributo de homenaje y esclavitud».

<small><em>(Pierre de Bérulle, Discursos sobre el estado y grandezas de Jesús, 1623)</em></small>

La Escuela Francesa: contexto histórico y representantes principales

La Escuela Francesa de Espiritualidad se desarrolló en una Francia postridentina hambrienta de reforma. A finales del siglo XVI, tras las guerras de religión, la Iglesia francesa había caído en la mediocridad y la relajación: muchos sacerdotes carecían de formación y fervor, los obispos a menudo ni residían en sus diócesis, y el pueblo cristiano estaba sumido en la ignorancia y la superstición. El Concilio de Trento (1545-1563) tardó décadas en ser oficialmente acogido en Francia (se promulgó allí hasta 1615). Sin embargo, a comienzos del “gran siglo de las almas” (siglo XVII), se vivió un dinamismo extraordinario de reformas en la Iglesia francesa. Un autor de la época describió a estos reformadores diciendo: “Lo propio de los corazones grandes es descubrir la necesidad principal de la época en que viven y consagrarse a solucionarla”. En este crisol social –una burguesía devota en ascenso y aristócratas piadosos, junto con religiosas místicas como Madame Acarie– tuvo lugar un renacimiento católico integral (espiritual, pastoral y missionero).

De este fermento espiritual surgió un movimiento místico, misionero y reformador liderado por Bérulle y continuado por discípulos suyos. Sus características distintivas, compartidas por sus diferentes exponentes, fueron: una experiencia espiritual profunda (cada líder fue un verdadero místico nutrido de la Escritura), una insistencia en aspectos centrales de la fe vividos con radicalidad (grandeza de Dios y adoración, unión con Jesús en sus misterios, docilidad al Espíritu Santo, amor filial a María), un sentido vivo de la Iglesia como prolongación de Cristo, una visión del ser humano influida por san Agustín (reconociendo su miseria sin Dios pero a la vez su capacidad infinita para Dios), un gran celo apostólico y pedagogía espiritual detallada, y un cuidado especial por la santidad del clero. Este amplio movimiento –la Escuela francesa propiamente dicha– incluía tanto a iniciadores directos como a continuadores e instituciones que perpetuaron su influencia hasta siglos después. A continuación repasamos brevemente a sus figuras clave:

- Pierre de Bérulle (1575-1629) – Fundador. Ya hemos delineado su aporte teológico. Además de su obra espiritual, Bérulle tuvo un rol fundamental en la renovación eclesial: en 1604 introdujo en Francia a las carmelitas descalzas de Santa Teresa (trayendo monjas españolas a París) para revitalizar la vida contemplativa. En 1611 fundó la Congregación del Oratorio en París, comunidad sacerdotal dedicada a la formación y predicación, que se propagó rápidamente. Bérulle fue mentor de muchos, director de almas (incluso de la joven Madame Acarie, beatificada luego como María de la Encarnación), y colaboró estrechamente con otros santos contemporáneos como San Francisco de Sales. Su influencia se extendió más allá de su muerte: el papa Urbano VIII lo nombró cardenal en 1627, y al fallecer mientras celebraba la Misa en 1629, dejó encendida una escuela de espiritualidad que guiaría a generaciones enteras.

- Charles de Condren (1588-1641) – El sucesor inmediato. Fue el discípulo predilecto de Bérulle y lo sucedió como superior general del Oratorio de Francia. Aunque escribió poco y actuó más en la sombra, Condren ejerció una profunda influencia espiritual: se decía que “entre 1630 y 1640 dirigió a todos los santos que había en París”. Fue confesor y guía de personajes como Jean-Jacques Olier y también acompañó espiritualmente a Vicente de Paúl un tiempo. Condren inculcó a Olier el espíritu “berulliano”, especialmente la devoción al Santísimo Sacramento. Su propia espiritualidad acentuaba la dimensión de sacrificio e inmolación: veía la adoración a Dios expresada en la participación en el sacrificio de Cristo. Hablaba a menudo del altar y la Misa, considerando que Jesús “multiplica cada día su ofrenda en los altares”, y promovía en el alma el hacerse víctima unida a Cristo. Condren incluso legó a Olier una oración breve que resumía su actitud: «Ven, Señor Jesús, a vivir en tu servidor». Bajo su liderazgo, el Oratorio creció con varias casas nuevas y continuó la reforma del clero hasta que Condren murió santamente en 1641.

- Jean-Jacques Olier (1608-1657) – El reformador de los seminarios. Olier, originalmente discípulo de Vicente de Paúl en círculos de reforma clerical, se empapó luego del espíritu de Condren. Convertido en un ferviente místico tras una juventud algo tibia, fundó en 1641 el Seminario de San Sulpicio en París y la Sociedad de los Sacerdotes de San Sulpicio, dedicada a la formación de seminaristas. Esta fue una respuesta directa a la necesidad urgente de formar clero santo e instruido en Francia. Olier, como formador, encarnó la espiritualidad francesa en su faceta más ascética: en su obra Journée chrétienne propuso al candidato al sacerdocio un itinerario diario de oración y mortificación, insistiendo en desconfiar de sí mismo, renunciar a todo placer que no sea en Dios, y ofrecer cada acto cotidiano en sacrificio a Jesús. Aunque ese tono pueda parecer severo, hay que entenderlo en el contexto de una fuerte reacción contra la mediocridad y el pecado: para Olier, el sacerdote ha de ser un hombre totalmente de Dios. Su legado fue inmenso, pues el modelo sulpiciano de seminario se extendió por Francia, Canadá y otros países, marcando la espiritualidad del clero hasta bien entrado el siglo XX. Olier también fomentó las Conferencias de los martes (encuentros de sacerdotes para su edificación mutua) junto a Vicente de Paúl. Su influencia y la de sus sucesores (como Louis Tronson) consolidaron la identidad de la Escuela Francesa como una “escuela sacerdotal” de espiritualidad.

- San Juan Eudes (1601-1680) – Misionero y propagador de la devoción al Corazón de Jesús y María. Eudes inició su camino espiritual como miembro del Oratorio de Bérulle durante 20 años. Formado por Condren y testigo de la publicación de los Discursos de Jesús en 1623, asimiló profundamente la doctrina berulliana. Sin embargo, sintió llamado a la misión popular: dejó el Oratorio en 1643 para fundar la Congregación de Jesús y María (Padres Eudistas) y se dedicó incansablemente a predicar retiros y misiones por las regiones de Normandía, Bretaña y otras, evangelizando a los campesinos y reformando la moral (combatió la prostitución, rescató mujeres en riesgo, etc.). Teológicamente, San Juan Eudes es considerado el más “berulliano” de entre los continuadores, con un pensamiento sólido (aunque expresado con exuberancia barroca). Fue pionero en promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María: compuso liturgias para honrar estos Corazones (la fiesta del Corazón de María en 1648 y la del Corazón de Jesús en 1672, antes de las revelaciones a Santa Margarita M. de Alacoque) y escribió obras como La vida y reino de Jesús en las almas cristianas (1637) y El contrato del hombre con Dios por el santo bautismo. Su espiritualidad integraba la mística de la Encarnación con un ardor pastoral por la conversión de las almas. La “familia eudista” (que incluye congregaciones femeninas que él inspiró, como las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, las Hermanas del Sagrado Corazón, etc.) mantiene vivo hasta hoy su legado apostólico.

- Otros exponentes y herederos – Además de los ya mencionados, la Escuela Francesa incluyó a figuras como San Vicente de Paúl (que detallaremos luego por su importancia), San Francisco de Sales (1567-1622, obispo de Ginebra, maestro de devoción sencilla y optimista, autor de Introducción a la vida devota y Tratado del amor de Dios), el jesuita Beato Luis Lallemant (1587-1635, que desde la Compañía de Jesús aportó la idea de que la contemplación debe alimentar la acción apostólica, afirmando que “la unión con Jesús ha de impulsarnos a servir a los demás” sin descuidar la vida interior) y más tardíamente San Luis María Grignion de Montfort (1673-1716, llamado “el último de los grandes berulianos”, famoso por su consagración Totus Tuus a María) y San Juan Bautista de La Salle (1651-1719, educador de la juventud). Todos ellos, con estilos diversos, bebieron de las fuentes de Bérulle y sus primeros discípulos. A través de las congregaciones que fundaron –Oratorianos, Sulpicianos, Eudistas, Vicentinos, Montfortianos, Lasallistas, etc.– la influencia de la Escuela Francesa se esparció por la Iglesia entera durante los siglos siguientes, promoviendo un cristianismo a la vez profundamente místico y eminentemente apostólico.

San Vicente de Paúl: vinculación y aporte original en la Contrarreforma

Entre los integrantes de la Escuela Francesa, San Vicente de Paúl (1581-1660) ocupa un lugar singular, por ser a la vez heredero de esta espiritualidad y pionero en aplicarla al servicio de los pobres. Vicente, un sacerdote Gascón de origen humilde, conoció a Pierre de Bérulle poco después de llegar a París (hacia 1608). Bérulle pronto intuyó sus cualidades y lo orientó espiritualmente en sus comienzos. En efecto, la influencia de Bérulle en San Vicente se evidencia en que Vicente adoptó el énfasis en la Encarnación y la necesidad de una reforma interior del clero. La Escuela Francesa en su conjunto –como movimiento de la Contrarreforma– buscaba que Dios hecho hombre fuese el centro de la vida cristiana cotidiana, y que los sacerdotes vivieran con autenticidad su vocación, formándose seriamente en la fe. Vicente asumió plenamente ese ideal: en un tiempo donde “la vida de la Iglesia ha perdido autenticidad”, él insistirá en volver al Evangelio vivido.

No obstante, San Vicente recorrió un camino personal. En sus primeros años, confesadamente buscaba el sacerdocio en parte como medio de promoción social, atravesó una crisis espiritual de “noche oscura” entre 1610-1617, hasta que una serie de acontecimientos (la confesión de un campesino moribundo en Folleville y la experiencia de servicio a los pobres enfermos en Châtillon en 1617) marcaron su conversión pastoral. A partir de allí, Vicente de Paúl se consagró completamente “al amor de Jesucristo, en servicio de los pobres”. Así, su vinculación con la Escuela Francesa se purificó y fortaleció: compartió con Bérulle y los demás el cristocentrismo y el afán de santidad, pero su genio propio fue orientar todo eso hacia la caridad efectiva y la transformación social. Podemos destacar su aporte original en varios aspectos:

- Místico de la acción: Mientras Bérulle y Condren profundizaron principalmente en la teología y la oración, Vicente encarnó la mística en la práctica de la caridad. Se le ha llamado “contemplativo en la acción”. Su espiritualidad puede describirse como un “cristocentrismo vicentino”, donde contemplar a Cristo lleva inmediatamente a servir a Cristo en el prójimo. Famosamente enseñaba a sus misioneros: «Debemos revestirnos de Jesucristo», es decir, tener los sentimientos de Cristo y actuar como Él actuaría. Para Vicente, amar a Dios implica necesariamente amar al prójimo, especialmente al más necesitado.

- Cristo presente en los pobres: San Vicente dio un giro novedoso al ideal de imitar a Cristo: señaló que Jesús está mística y realmente presente en los pobres, los enfermos y los marginados. Por tanto, servir a los pobres es servir al mismo Jesucristo. Solía decir: «Los pobres son nuestro señor y maestro», y una de sus frases célebres a las Hijas de la Caridad fue: «Denle vuelta a la medalla, y verán a Jesús crucificado en el pobre», exhortándolas a ver el rostro de Cristo en los rostros sufrientes. Esta visión sacramental del pobre transformó la acción caritativa en una experiencia de encuentro con Cristo, lo cual era coherente con la Encarnación (Dios asumiendo la carne frágil). Aquí Vicente enriqueció la Escuela Francesa con una fuerte dimensión social de la mística: la unión con Jesús no solo se da en la oración, sino en el contacto vivo con el prójimo.

- Obras institucionales de renovación: San Vicente llevó a cabo iniciativas concretas que complementaron la obra de Bérulle, Olier y Eudes en la reforma católica. Por un lado, fundó la Congregación de la Misión (los Padres Paúles o Lazaristas, 1625) dedicada a evangelizar a los campesinos del campo francés (misiones populares) y a dar retiros de formación al bajo clero. También impulsó la creación de seminarios diocesanos: ya en 1628 organizaba retiros para ordenandos y en 1635 estableció en su casa de San Lázaro un seminario interno; colaboró con Olier y otros en mejorar la selección y educación de sacerdotes. Por otro lado, junto con Santa Luisa de Marillac, fundó las Hijas de la Caridad (1633), una comunidad femenina innovadora (sin clausura) dedicada al servicio directo de enfermos, huérfanos y pobres. Asimismo, estableció las Cofradías de la Caridad parroquiales (precursoras de Cáritas) para organizar laicos en la atención a necesitados. Todas estas obras dieron una estructura duradera a la caridad cristiana, encarnando la espiritualidad en la praxis social. En el marco de la Contrarreforma, donde la Iglesia buscaba responder a las críticas protestantes con vida coherente, la labor de Vicente de Paúl fue providencial: restauró la credibilidad y el amor concreto en la Iglesia de Francia, mostrando la fe “no solo de palabras, sino en obras”.

- Sencillez y equilibrio espiritual: Otra contribución de San Vicente dentro de esta escuela fue su énfasis en la sencillez evangélica y la prudencia. Frente a ciertas tendencias extremas de la época (por ejemplo, el exceso ascético de algunos o el rigor jansenista que surgía), Vicente promovió una devoción sólida pero sobria, y una moral misericordiosa. Su famosa máxima “Tened un amor fuerte con afectos suaves” refleja esa combinación de firmeza en lo esencial con dulzura en la caridad. Además, insistió en la formación práctica de los misioneros: junto con la vida de oración intensa, exigía preparación en catequesis, predicación sencilla y organización. De este modo, aportó un rostro pastoral muy concreto a la Escuela Francesa, haciendo la mística accesible al pueblo. Sus “Conferencias de los martes” con jóvenes sacerdotes en París eran encuentros no para especular, sino para compartir experiencias de ministerio y fomentar virtudes sencillas (humildad, paciencia, espíritu de servicio). En síntesis, Vicente fue maestro de una espiritualidad encarnada –encarnada en Cristo y encarnada en los pobres– que complementó la herencia de Bérulle con la riqueza de la caridad operativa.

Gracias a San Vicente de Paúl, la Escuela Francesa amplió su influencia más allá de los círculos místicos o sacerdotales, tocando también al laicado y a la sociedad. Él mismo es considerado una de las figuras más representativas del catolicismo francés del siglo XVII, precisamente por haber conjugado la contemplación profunda con la acción transformadora. Su ejemplo original sigue inspirando a la Iglesia en la opción preferencial por los pobres y en la convicción de que la renovación espiritual auténtica conlleva frutos de justicia y caridad.

Comparación con la mística española y la reforma carmelita

La espiritualidad de la Escuela Francesa, aunque original, se desarrolló a la luz del gran florecimiento místico del siglo XVI, especialmente en España. Existe por tanto convergencia y contraste con la mística española (Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz) y con la reforma carmelita descalza que aquellos impulsaron. A continuación, destacamos algunos puntos comparativos:

- Mística española carmelita: Se centró en la experiencia interior de Dios y la transformación del alma mediante la oración contemplativa. Santa Teresa de Ávila enfatiza el camino de oración mental que conduce a la unión con Dios, ilustrándolo con imágenes del Castillo Interior donde el alma pasa por moradas hasta desposarse espiritualmente con Cristo. San Juan de la Cruz profundiza en la purificación radical de alma (noche oscura) y la unión mística en amor puro, expresándolo en alta poesía simbólica. Estos místicos españoles subrayaron el desasimiento de todo lo creado –el “nada, nada, nada” de San Juan– para dejar que Dios llene el alma. Su lenguaje es afectivo y a veces via negativa, buscando a Dios en la oscuridad de la fe. Institucionalmente, la reforma teresiana renovó la vida contemplativa (conventos de Carmelitas Descalzos/as) y dio al mundo testimonios de oración profunda, aunque con menos énfasis en estructuras pastorales fuera del claustro.

- Escuela francesa de espiritualidad: Sin apartarse de la búsqueda de unión con Dios, orientó esa unión de modo más “encarnado” y eclesial. En lugar de aspirar a la experiencia directa de lo divino en la soledad interior, los maestros franceses insistieron en encontrar a Dios en la humanidad de Cristo. Su mística es cristológica: se adhiere a los misterios visibles de Jesús (su nacimiento, su cruz, su Eucaristía) como caminos hacia lo invisible. También es una espiritualidad más metódica y pedagógica, quizás “más concreta que el ejemplo ibérico y más fácil de enseñar”, aunque comparte “el mismo enfoque en la persona divina” de Cristo. Es decir, los franceses sistematizaron la vida devota en métodos de oración, reglas de vida y votos (por ejemplo, el citado voto de servidumbre a Jesús o la consagración a María en Montfort), haciéndola transmisible en seminarios, comunidades y manuales de devoción. Por otro lado, la Escuela Francesa asumió un fuerte compromiso apostólico y reformador: no se quedó en los muros del convento, sino que animó misiones populares, educación cristiana, obras de caridad y formación del clero, como parte integral de la búsqueda de santidad. Se podría decir que, mientras la mística española cultivó intensos místicos contemplativos, la francesa produjo místicos activos y reformadores. Ambos movimientos, no obstante, son hijos de la Contrarreforma y comparten una raíz común: el redescubrimiento apasionado de Dios en la Iglesia. De hecho, hubo influencia mutua: Bérulle veneraba a Santa Teresa; introdujo el Carmelo teresiano en Francia en 1604 para revitalizar la vida espiritual francesa, y muchos berullianos tomaron inspiración de los escritos teresianos y juanistas. A su vez, más tarde, la mística francesa (e.g. Olier, Jean Eudes) aportó a la Iglesia una vivencia más comunitaria y apostólica que complementó la herencia carmelita.

En resumen, la mística española y la Escuela Francesa son corrientes complementarias. La primera, más contemplativa, nos legó la enseñanza de la oración personal y la unión del alma con Dios; la segunda, más pastoral, integró esa unión con Cristo encarnado a la vida de la Iglesia y su misión en el mundo. Ambos énfasis siguen alimentando la espiritualidad católica: Teresa y Juan invitan a la intimidad con Dios, Bérulle y Vicente invitan a la adoración en Cristo y al servicio activo. Lejos de oponerse, podemos ver en ellas un diálogo fecundo entre la dimensión mística y la dimensión apostólica de la fe.

Relevancia pastoral actual de esta espiritualidad

Finalmente, cabe preguntarse: ¿qué puede ofrecer hoy la Escuela Francesa de Espiritualidad al clero y a los agentes de pastoral? A pesar de los siglos transcurridos, esta tradición espiritual conserva una vitalidad sorprendente y aporta luces muy actuales para la vida de la Iglesia:

- Cristocentrismo vivo para un mundo secularizado: En tiempos donde la fe puede diluirse en activismo o ideología, el énfasis berulliano en volver la mirada a Cristo como centro lo transforma todo. “Mirar primero a Dios y no a sí mismo” sigue siendo un consejo oportuno para purificar nuestras intenciones en el servicio pastoral. La adoración –virtud tan recalcada por Bérulle– es necesaria hoy para que los pastores no se conviertan en “ONGistas” sino en adoradores servidores, hombres y mujeres de oración profunda que luego actúan en nombre de Dios. Recuperar la primacía de Dios (la “mirada pura de Dios”) dará fruto en comunidades más fervorosas y auténticas.

- Espiritualidad sacerdotal y formación del clero: La Escuela Francesa nació para renovar el sacerdocio, y ese desafío continúa vigente. La idea de Olier y Eudes de formar sacerdotes santos, cultos y entregados es esencial en la formación seminarística actual. Más aún, la conciencia de la “eminente dignidad del sacerdote” unida a la humildad de saberse nada sin Dios, puede ayudar a revitalizar la identidad del clero en medio de la crisis de credibilidad. Modelos como el “espíritu de religión” (respeto sagrado) hacia las cosas de Dios que promovían Bérulle y Condren, o la consagración total al “Espíritu de Jesús” y a la Virgen, pueden traducirse en una sólida piedad sacerdotal contemporánea. De hecho, muchas prácticas actuales –retiros espirituales anuales, dirección espiritual, la Liturgia de las Horas bien rezada, la consagración a María (por ejemplo el Totus Tuus de San Juan Pablo II inspirado en Montfort)– son herencia de aquella escuela. La orientación pastoral sin debilitar la doctrina que promovía la Escuela Francesa es también muy necesaria: enseñar la verdad con caridad, formar al pueblo con profundidad y simplicidad a la vez.

- Mística de la caridad y opción por los pobres: San Vicente de Paúl aporta una lección imprescindible para la pastoral de hoy: la caridad concreta como camino de unión con Dios. En un mundo herido por desigualdades, la visión vicentina de ver a Cristo en los pobres invita a los agentes pastorales a integrar la mística y el servicio social. No se trata solo de hacer obras, sino de hacerlas con espíritu de fe, reconociendo en el que sufre un sacramento de la presencia de Cristo. Esta espiritualidad evita dos extremos: por un lado, un activismo secularizado que olvida la oración; por otro, una religiosidad intimista que olvida al prójimo. El equilibrio vicentino –oración y acción, corazón a Dios y manos al trabajo– es sumamente actual, inspirando proyectos como voluntariados, Caritas parroquiales, misiones populares y ministerios sociales con identidad evangelizadora. Además, el método de Vicente de organizar la caridad en comunidad (cofradías, congregaciones) puede inspirar hoy la colaboración entre clero, religiosos y laicos en la pastoral social de la Iglesia.

- Laicos formados y comprometidos: Aunque la Escuela Francesa tuvo un origen sacerdotal, también valoró la santidad laical (recordemos a la beata Madame Acarie, o la influencia de San Francisco de Sales en tantos seglares). En la actualidad, su insistencia en la vocación universal a la santidad –cada bautizado como “pura capacidad para Dios” llamada a llenarse de Él– motiva a formar laicos maduros en la fe. Las parroquias, movimientos y nuevas comunidades pueden beber de esta tradición para inculcar en sus miembros una vida de oración sólida (por ejemplo, la práctica de lectio divina y meditación de los misterios de la vida de Jesús), una devoción equilibrada a la Virgen y una activa participación en la misión de la Iglesia. La Escuela Francesa demuestra que una iglesia formada en la mística no se encierra, sino que florece en misión: los grandes berulianos eran a la vez grandes evangelizadores. Esa síntesis es altamente relevante para impulsar una nueva evangelización hoy –una pastoral que sea profundamente orante y al mismo tiempo ardientemente misionera.

En conclusión, la Escuela de Espiritualidad Francesa de los siglos XVI-XVII, iniciada por el cardenal de Bérulle, no es un mero capítulo de la historia, sino una fuente perenne de renovación espiritual y pastoral. Su teología del Verbo encarnado adorado y servido, su impulso por formar ministros santos y su ardor por llevar a Cristo al mundo resuenan con las necesidades de la Iglesia contemporánea. Como afirma un estudioso, esta escuela “ofrece una poderosa síntesis espiritual, combinando una profunda mística con el celo y la energía por la reforma”. Tal síntesis –de contemplación y acción, de amor a Dios y amor al prójimo– es quizás el mayor legado que San Vicente de Paúl y sus compañeros franceses nos han dejado. Redescubrir esta tradición puede infundir nuevo fervor a los pastores y agentes de pastoral de hoy, ayudándonos a ser discípulos misioneros que, arraigados en Cristo, sepan anunciarlo con la palabra y encarnarlo en la caridad. En definitiva, la Escuela Francesa nos recuerda que toda auténtica reforma de la Iglesia comienza en el corazón transformado por Cristo y se expande al mundo a través del servicio humilde y santo.

Referencias principales: Bérulle, Discurso de los estados y grandezas de Jesús (1623); Olier, Introducción a la vida y virtudes del sacerdote (1652); J. Deville, La escuela francesa de espiritualidad, ayer y hoy (1991); H. Brémond, L’Invasion mystique (1915); P. Cochois, Bérulle y la Escuela Francesa (1963); Corazón de Paúl – Escuela francesa de espiritualidad; Dominicos.org – Historia de la Espiritualidad; Filles-de-la-Charité – San Vicente de Paúl; Wikipedia – Escuela francesa de espiritualidad, entre otros.